Пеларгония (лат. Pelargonium) является одним из самых популярных растений, выращиваемых в комнатных условиях. Цветоводы полюбили её за неприхотливость, простоту размножения и, конечно же, за красивые, ароматные и разноцветные цветки. Еще с давних времен пеларгония заняла свое почетное господствующее место на подоконниках простых людей и шикарных оранжереях аристократов. А все потому, что её можно выращивать в хорошо освещаемых офисах, в помещениях возле окон, в ящиках на балконах, на свежем воздухе в саду и на клумбах. По сей день, пеларгония считается одним из самых любимых растений всех цветоводов из-за своей неприхотливости, выносливости и устойчивости к заболеваниям.

Что у Вас: Пеларгония или Герань? Чем они отличаются?

Под название "Герань" сначала подпадали все виды этих как теплолюбивых, как и зимостойких растений, имеющих плоды в виде клюва птицы. Позже ученые-цветоводы разделили их на морозоустойчивые растения под названием "Герань" (лат. Geranium) и теплолюбивые - "Пеларгония" (Pelargonium). Многие любители цветов не знают этого и по привычке всех их называют геранью. На самом деле, растущие на подоконниках "герани" являются пеларгониями, то есть теплолюбивым видом растений, входящим в большое семейство гераниевых, состоящее из пяти родов:

- Род "Герань" (Geranium) переводится как журавель;

- Род "Пеларгония" (Pelargonium) в переводе с греческого обозначает - аист;

- Род Грабельник или Аистник (Erodius) обозначает цапля;

- Род Саркокаулон (Sarcocaulon) с греческого переводится как "мясистый стебель";

- Род Monsonia происходит от имени внучки короля Англии Чарльза II леди Anne Monson.

Основным отличием пеларгонии от герани в том, что они не переносят морозы, так как родом из саванн Южной Африки. Именно поэтому их выращивают в отапливаемых помещениях.

Также есть и отличия в самих цветках. У герани, например, они правильные радиально-симметричной формы и собранны в полузонтики, а у пеларгонии форма цветков неправильная с двухсторонней симметрией и собраны в зонтики. Обычно верхние лепестки пеларгонии большего размера, чем нижние.

Герань.

В природе герани имеют цветы голубой, пурпурной, лиловой или белой окраски, но сейчас также существуют и искусственно выведенные растения с самыми разнообразными цветовыми гаммами. В садах и на клумбах герани отлично себя чувствуют и хорошо разрастаются, но некоторые из них в сильные морозы могут частично подмерзать.

Пеларгония.

Цветы пеларгонии имеют самые разнообразные расцветки. Попадаются даже чисто белые и практически чёрные. Некоторые их них двуцветные, имеющие полоски и пятна. Также пеларгонии отличаются друг от друга формой и размерами кустов и листьев.

Сорта пеларгонии.

Как я говорила ранее, разновидностей пеларгонии очень много. Не малая часть из них выведена искусственно. До сих пор ведущие мировые цветоводы спорят, как правильно классифицировать эти растения. Вот несколько пеларгоний, которые частенько можно встретить в наших домах:

Пеларгония (герань) угловатая (лат. Pelargonium Angulosum) в природе распространена в Южной Африке, а точнее юго-западе Капской провинции. В высоту это растение достигает 1м. Цветки в виде зонтиков появляются с августа по октябрь и имеют ярко-красную окраску. Листья этой герани овальной формы и поделены на 3-5 угловатых долей, а у основания заостренные.

Пеларгония (герань) зональная (лат. Pelargonium Zonale). Родина этого растения - южные и юго-восточные части Капской провинции в ЮАР. Высота - до 1,5м. Она имеет слабо лопастные или цельные округло-сердцевидные листья, которые бывают мягковолосистыми или полностью голыми с полосой бурого или темно-коричневого цвета. Цветет это растение с мая по октябрь красными сидячими цветками, собранными в соцветия.

Пеларгония (герань) пушистолистная (лат. Pelargonium Crithmifolium) родом из Южной и Юго-Западной Африки. Побеги этого растения имеют толщину до 1,5см и стелятся по земле. 5-8см листья пеларгонии гладкие или со слабым пушком. Они перисто-дольчатые и сизоватые. Цветки имеют белую окраску с красными пятнами и собраны по 4-6 шт. в зонтики.

Герань Королевская (лат. Regal Geranium) также называют пеларгонией Марты Вашингтон (лат. Pelargonium x domesticum).Эта разновидность отличается крупными цветками (до 4см в диаметре) красной, фиолетовой, белой, розовой и другими окрасками. Эту пеларгонию называют также благородной, домашней, английской или царской. Она имеет огромное количество сортов с самыми разнообразными формами кустов и окрасками цветков. Отличается королевская герань от других видов тем, что имеет довольно большие с волнистыми краями цветки (7-15см в диаметре), на лепестках которых есть большое пятно в виде печати. Окраска цветков - от красного до розового и белого. Листья этой герани крупные (7-15см в длину) и зачастую с зубчатыми краями. В отличие от зональных видов, цветет она всего 3-4 месяца в год. Также это растение не любит высоких температур, поэтому для нормального цветения ночью ему нужна прохлада (ниже 15 0 С). Если же днем или ночью будет жарко, то цветение обычно прекращается до осени, то есть до установления подходящей температуры.

Уход за пеларгонией или геранью в домашних условиях.

Ухаживать за этим растение достаточно просто, так как оно совсем не прихотливое.

Освещение для пеларгонии.

Герань любит много света, но без прямых солнечных лучей. Для выращивания лучше всего подходят подоконники, окна которых выходят на запад или восток. При недостатке освещения пеларгония не будет цвести, а также у нее могут поникнуть и обмельчать листья.

Температура для пеларгонии.

Лучшей для этого растения является средняя комнатная температура (18-22 0 С), но в зимний период ее нужно понизить. Для этого поставьте пеларгонию в более прохладное место или пододвиньте как можно ближе к окну. В зимний период во время сна для растения оптимальной считается температура в 10-15 0 С.

Полив пеларгонии и влажность воздуха.

Поливать герань нужно своевременно и умеренно. Не допускайте застоя воды, так как при этом у растения могут портиться корни или оно пойдет в бурный рост, но перестанет цвести. Поддерживайте почву внутри горшка слегка влажной, то есть поливайте тогда, когда высохнет 3-4см верхнего слоя земли. Лишняя вода обязательно должна уходить в дренаж.

Герань практически не реагирует на то, на сколько сухой воздух в помещении, поэтому, в отличие, например, от фикусов , пеларгонии не нуждаются в постоянном опрыскивании, особенно в зимнее время. В жаркие летние дни можно изредка опрыскивать растение из пульверизатора, но не обильно.

Подкормка пеларгонии.

Лучше всего герани подходят магазинные удобрения для цветущих растений. С весны по осень я подкармливаю свою пеларгонию два раза в месяц, а период покоя (зимой) - не чаще 1 раза в месяц. Свежие органические подкормки использовать строго запрещено.

Почва для пеларгонии.

Почву для герани можно приобрести уже готовую в цветочном магазине. Для этого подходят качественные смеси для цветущих растений, а иногда продаются и специально подобранные почвы для пеларгоний.

Если Вы желаете приготовить грунт самостоятельно, то для этого рекомендуется смешать равные части листовой и древесной земли, а также песка, торфа и перегноя. Не забудьте добавить в почву немного древесного угля. В качестве разрыхлителя можно использовать крошку из красного кирпича.

Летняя высадка пеларгонии.

С весны герань, растущую в доме, можно вынести на улицу, но не стоит выбивать ее из горшка и пересаживать в землю, так как она пустится в рост и цвести практически не будет. Лучше всего закопайте ее в землю вместе с горшком. Это убережет от бурного роста, но зато простимулирует цветение. А также осенью Вы сможете выкопать горшок с геранью, обмыть его снаружи, и на зиму занести в дом.

Посадка и пересадка пеларгонии.

Из-за постоянного роста молодые герани необходимо ежегодно пересаживать в горшок большего размера и с новым грунтом. Делается это ранней весной. Если Вы хотите получить небольшие, пышные и густо цветущие растения, то после пересадки их необходимо обрезать, оставив на побегах не более 5 почек.

Большим взрослым пеларгониям пересадка не требуется. Для отличного самочувствия их нужно просто удобрять. Пересаживать большие растения нужно только тогда, если горшок будет слишком маленьким для их корней.

Для посадки или пересадки используйте почвенную смесь, описанную в пункте "Почва для пеларгонии". На дне обязательно сделайте хороший дренаж из керамзита или камней.

Летом домашнюю герань можно посадить в грунт, но, как я писала раньше, для этого её не нужно вынимать из горшка. Лучше закопайте растение вместе с ним. Это простимулирует лучшее цветение, а осенью Вы сможете выкопать горшок вместе с растением и занести в дом.

Размножение пеларгонии.

Размножают герань семенами или вегетативно.

Размножение пеларгоний семенами.

Размножение герани семенами достаточно хлопотное дело. В основном это делают для селекции, та как при этом расщепляются родительские признаки. Этот способ позволяет получить более компактные кусты пеларгонии с обильным цветением и крупными зонтиками соцветий.

Семена пеларгонии получают из созревших плодов. В январе-феврале их высевают в плошки (плоские горшки, высотой примерно 7см) или в невысокие ящики со специальной почвенной смесью, приобретенной в цветочном магазине, или самостоятельно смешивая равные части торфяной и древесной земли, а также чистого песка. pH почвы должно быть не ниже 6. В земле делают мелкие бороздки, после чего в них засевают семена и слегка присыпают. После этого их поливают, накрывают пленкой и помещают в теплое место для создания тепличных условий. Дальнейшие поливы делают только после подсыхания почвы, иначе семена могут просто сгнить, а всходы погибнуть от корневой гнили. Тару помещают в светлое и теплое место. При 22-24 0 С и ежедневном получасовом проветривании, то есть при снимании укрытия, семена прорастают довольно быстро, всего за 3-4 дня. Затем, после появления семядолей, пленку необходимо снять и поставить ящики в светлое, но более прохладное (около 20 0 С) место.

После появления на молодых пеларгониях первых 2-х настоящих листочков, саженцы необходимо распикировать в горшочки, диаметром 8-10см. Если из-за недостатка света сеянцы немного удлинились, то, пересаживая, их можно углубить в землю на 1-2см. Через две недели после этого пеларгонии нужно удобрить жидкой органической подкормкой, а затем через каждые 10 дней удобрениями для цветущих комнатных растений.

Так как рассады будет много, большую её часть можно высадить в открытый грунт во второй половине мая.

Размножение пеларгоний черенками.

Самым простым методом размножения герани является черенкование. Для начинающего цветовода этот способ подходит лучше всего.

Размножение пеларгонии черенками чаще всего начинают в конце августа или начале сентября, хотя можно и с марта по апрель. С материнского растения необходимо срезать верхнюю часть побега с 4-5 листочками. Затем, для образования корней можно использовать один из таких способов:

- Поставьте один или несколько черенков в стакан с обычной водой. Через время все они пустят корни, после чего молодые герани можно высаживать в горшки. Это самый простой метод разведения пеларгонии, поэтому я пользуюсь именно ним.

- Второй способ разведения герани заключается в том, что срезанный черенок необходимо 3-5 часов просушить в вертикальном положении в пустом горшке и в темном месте. Затем обмокните место среза в стимуляторе корней (обычно это "Корневин") или по возможности в соке алоэ. Затем присыпьте место среза толченым активированным или древесным углём и посадите в грунт. При таком способе используйте земляную смесь, состоящую из 1-й части садовой, а лучше парниковой земли и 2-х частей чистого речного песка. Через время черенок укоренится и растение пустится в рост.

Трудности при выращивании пеларгонии и герани.

Все герани очень стойки к заболеваниям. Однако случается всякое, и растения могут заболеть.

Опадение нижних листьев, плохое цветение, быстрое вытягивание и оголение стеблей пеларгонии.

Чаще всего это происходит из-за недостатка света. Для устранения проблемы переставьте горшок в более освещенное место, но без прямых солнечных лучей.

Желтеют, вянут или загнивают нижние листья пеларгонии.

В большинстве случаев это происходит из-за переувлажнения почвы. Для исправления этой ситуации удалите порченые листья, и следующий раз полейте герань через 3-4 дня после высыхания верхнего слоя почвы.

У пеларгонии желтеют нижние листья и усыхают их края.

Это происходит из-за недостатка воды. Полейте растение.

Чернеет основание стебля пеларгонии.

Скорее всего, это начало заболевания, называющегося "Черная ножка". При его возникновении в срочном порядке обрежьте верхушку герани и вырастите из этого черенка новое растение в новой земле. Материнскую пеларгонию и почву, в которой она росла нужно выбросить, так как растение все равно погибнет. Также не забудьте продезинфицировать горшок.

Появление серой гнили.

Это может происходить из-за переувлажнения. Контролируйте полив.

Вздутия на листьях пеларгонии.

При образовании на листьях мягких водянистых подушечек (эдемы) необходимо уменьшить полив герани.

|

Вывод.

Перечислять лечебные свойства герани можно еще долго, но будьте аккуратны, так как существуют и такие сорта, которые вызывают дерматит. |

Интересное на Ютубе:

Миниатюрный дом Симпсонов своими руками

И газообмен. У большинства растений листья имеют зеленую окраску и состоят из листовой пластинки и черешка, с помощью которого прикрепляются к стеблю. Такие листья называют черешковыми. Лист без черешков называют сидячим. У злаков нижняя часть листа расширена и охватывает стебель, образуя влагалище. Размер листьев бывает от нескольких миллиметров до 10 метров и более (у пальм).

Продолжительность жизни листьев зависит от морфолого-физиологических особенностей растения, сезонных изменений в природе (продолжительной засухи, резких похолоданий и других факторов). У листопадных растений лист удерживается на протяжении вегетационного периода, то есть несколько месяцев; у вечнозеленых (ели, сосны и др.) - от 1.5 до 5 лет и более.

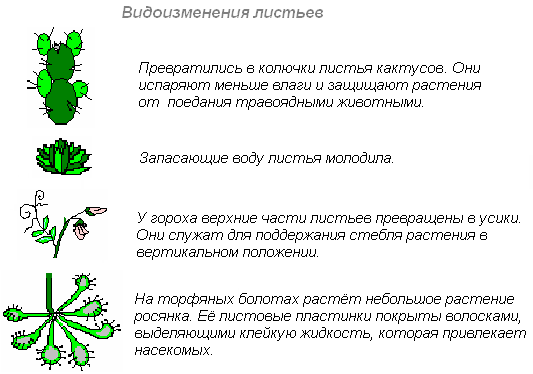

Видоизменения листьев возникли в процессе эволюции вследствие влияния окружающей среды, поэтому они иногда не похожи на обыкновенный лист. Например, колючки у кактусов, барбариса и др. - приспособления для уменьшения площади испарения и своего рода защита от поедания животными. Усики у гороха и чины прикрепляют лазящий стебель к опоре. Сочные чешуи луковиц, листья кочана капусты запасают питательные вещества, а кроющие чешуи почек - также видоизмененные листья, которые защищают зачаток побега. У насекомоядных растений (росянка) листья - ловчие аппараты. Такое приспособление связано с особенностями питания. В отличие от корня и , имеющих радиальную симметрию, типичные листья - плоские двустороннесимметричные органы.

Листья бывают простые и сложные. Простые имеют листовую пластинку и черешок, а у сложных на черешке расположено несколько листочков. Во время листопада простые листья опадают целиком, а сложные (у каштана, акации) - отдельными частями.

Лист каштана Лист акации

Листорасположение. Листья развиваются на узлах, то есть на участках побега, несущих лист. Участки стебля между узлами называют междоузлиями Как простые, так и сложные листья располагаются на стебле в определенном порядке. При очередном или спиральном местоположении на узле находится только один лист (у вишни , груши).

При супротивном - на узле находятся два листа, один против другого. При мутовчатом расположении на узле находятся три и более листа, образуя по его окружности мутовку. У многих растений (подорожника, одуванчика и др.) междоузлия едва заметны.

Лист липы Лист плюща Лист герани

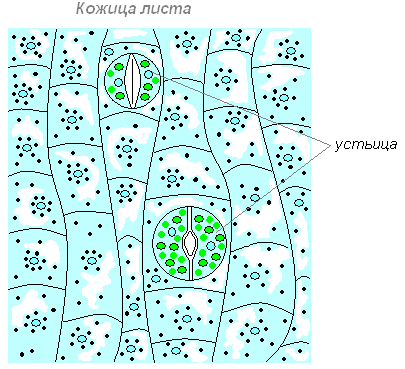

Внутреннее строение и функции листа . Лист, как и все органы цветкового растения, имеет клеточное строение. Снаружи он покрыт кожицей (прозрачной) - покровной тканью , предохраняющей внутренние клетки листа от высыхания и повреждений. На поверхности листа у некоторых растений образуются выросты кожицы в виде волосков, которые защищают лист от перепадов температуры и регулируют испарение.

В кожице (преимущественно нижней стороны листа) имеются многочисленные (более 1 миллиона на 1 листе у липы) образования - устьица, обеспечивающие газообмен и испарение воды растением. Каждое устьице состоит из двух замыкающих клеток и устьичной щели. Изменения объема и формы замыкающих клеток приводят к открыванию и закрыванию устьиц и зависят от интенсивности газообмена, связанного с фотосинтезом и дыханием, а также испарения воды листьями.

Испарение в жаркую погоду способствует охлаждению листьев, передвижению воды и растворенных в ней веществ по растению, но при недостаточном увлажнении почвы приводит к его увяданию, а то и гибели. Различают испарение воды через кутикулу и через устьица.

Основная ткань листа - фотосинтезирующая - состоит из клеток двух типов. Под верхней кожицей располагаются в два-три плотных слоя клетки столбчатой ткани , а под ними рыхло лежат клетки зубчатой ткани , которая имеет относительно крупные межклеточные пространства, заполненные воздухом. В клетках ассимиляционной ткани , осуществляющей фотосинтез, содержатся зеленые пластиды - хлоропласты. Дыхание листа происходит днем и ночью во всех живых клетках растений. Растения дышат кислородом, а выдыхают углекислый газ, как животные и человек.

Жилкование листьев представляет собой систему проводящих пучков, связывающих лист со стеблем. По сосудам жилок движется вода с растворенными в ней веществами. По ситовидным трубкам жилок во все органы растения оттекают органические вещества, образовавшиеся в листьях. Волокна, входящие в состав жилок, придают листьям прочность и упругость. Таким образом, жилки выполняют не только проводящую, но и механическую функцию.

Листопад приводит к уменьшению испарения воды в неблагоприятное для жизни растений время года. Многие растения сбрасывают листья на зиму, так как холодная вода не всасывается корнями, а мороз действует иссушающе. Листопад бывает и у тропических растений в сухой период года. Накопление большого количества продуктов обмена в листьях также приводит к листопаду.

Вся жизнь на Земле связана с зеленым листом, поэтому вполне справедливо говорят, что жизнь - это лучи Солнца, усвоенные зеленым листом растений.

Лист — чрезвычайно важный орган растения. Лист — часть побега. Основными функциями его являются фотосинтез и транспирация. Лист характеризуется высокой морфологической пластичностью, разнообразием форм и большими приспособительными возможностями. Основание листа может расширяться в виде косых листовидных образований — прилистников с каждой стороны листа. В некоторых случаях они настолько велики, что играют определённую роль в фотосинтезе. Прилистники бываю свободными или приросшими к черешку, они могут смещаться на внутреннюю сторону листа и тогда их называют пазушными. Основания листьев могут быть превращены во влагалище, окружающее стебель и препятствующие его сгибанию.

Внешнее строение листа

Листовые пластинки различаются по размерам: от нескольких миллиметров до 10-15 метров и даже 20 (у пальм). Продолжительность жизни листьев не превышает нескольких месяцев, у некоторых — от 1,5 до 15 лет. Размер и форма листьев являются наследственными признаками.

Части листа

Лист — боковой вегетативный орган, растущий от стебля, имеющий двустороннюю симметрию и зону роста при основании. Лист обычно состоит из листовой пластинки, черешка (исключением являются сидячие листья); для ряда семейств характерны прилистники. Листья бываю простые, имеющие одну листовую пластинку, и сложные — с несколькими листовыми пластинками (листочками).

Листовая пластинка — расширенная, обычно плоская часть листа, выполняющая функции фотосинтеза, газообмена, транспирации и у некоторых видов — вегетативного размножения.

Основание листа (листовая подушка) — часть листа, соединяющая его со стеблем. Здесь находится образовательная ткань, дающая рост листовой пластинке и черешку.

Прилистники — парные листовидные образования в основании листа. Они могут опадать при развёртывании листа или сохраняться. Защищают пазушные боковые почки и вставочную образовательную ткань листа.

Черешок — суженная часть листа, соединяющая своим основанием листовую пластинку со стеблем. Он выполняет важнейшие функции: ориентирует лист по отношению к свету, является местом расположения вставочной образовательной ткани, за счёт которой растёт лист. Кроме этого, он имеет механическое значение для ослабления ударов по листовой пластинке от дождя, града, ветра и пр.

Простые и сложные листья

Лист может иметь одну (простой), несколько или множество листовых пластинок. Если последние снабжены сочленениями, то такой лист называется сложным. Благодаря сочленениям на общем черешке листа листочки сложных листьев опадают поодиночке. Однако у некоторых растений сложные листья могут опадать и целиком.

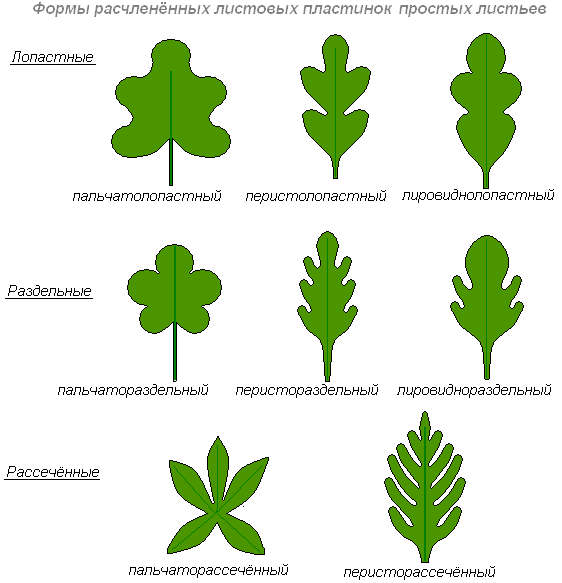

По форме цельные листья, различают как лопастные, раздельные и рассечённые.

Лопастным называю лист, у которого вырезы по краям пластинки доходят до одной четверти его ширины, а при большем углублении, если вырезы достигают более четверти ширины пластинки, лист называется раздельным. Лопасти раздельного листа называют долями.

Рассечённым называют лист, у которого вырезы по краям пластинки доходят почти до средней жилки, образуя сегменты пластинки. Раздельные и рассечённые листья могут быть пальчатые и перистые, дважды пальчатые и дважды перистые и т.д. соответственно этому различают пальчато-раздельный лист, перисторассечённый лист; непарно-перисторассечённый лист у картофеля. Он состоит из конечной доли, нескольких пар боковых долек, между которыми располагаются ещё меньшие дольки.

Если пластинка удлинённая, а доли или сегменты её треугольные, лист называют струговидным (одуванчик); если боковые доли неравновеликие, к основанию уменьшаются, а конечная доля крупная и округлая, получается лировидный лист (редька).

Что касается сложных листьев, то среди них различают тройчатосложные, пальчатосложные и перистосложные листья. Если сложный лист состоит из трёх листочков, он называется тройчатосложным, или тройчатым (клён). Если черешочки листочков прикрепляются к главному черешку как бы в одной точке, а самые листочки расходятся радиально, лист называется пальчатосложным (люпин). Если на главном черешке боковые листочки расположены с обеих сторон по длине черешка, лист называется перистосложным.

Если такой лист заканчивается наверху непарным одиночным листочком, получается, непарноперистый лист. Если же конечного нет, лист называется парноперистым.

Если каждый листочек перистосложного листа, в свою очередь, является сложным, то получается дважды перистосложный лист.

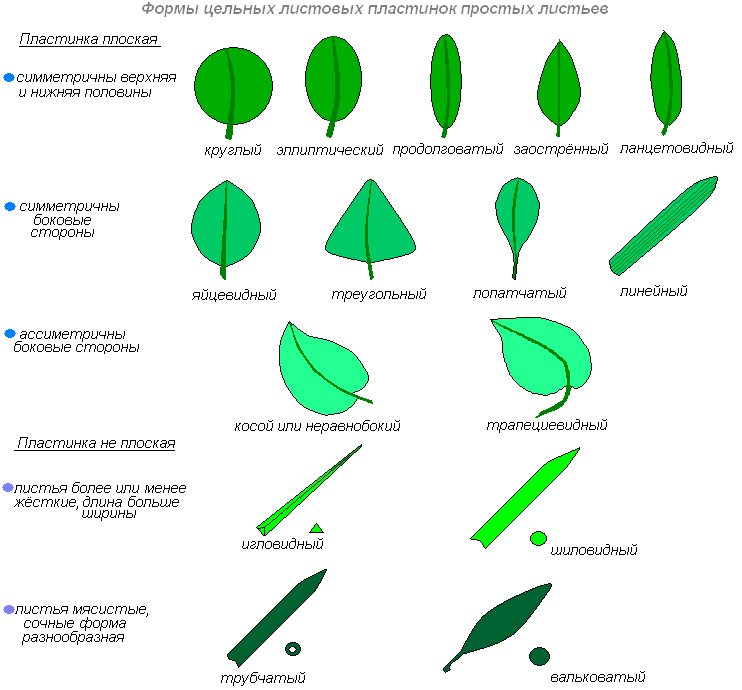

Формы цельных листовых пластинок

Сложным листом называют такой, на черешке которого имеется несколько листовых пластинок. Они крепятся к главному черешку своими собственными черешками, нередко самостоятельно, поодиночке, опадают, и называются листочками.

Формы листовых пластинок различных растений отличаются по очертанию, степени расчленённости, форме основания и верхушки. Очертания могут быть овальными, круглыми, эллиптическими, треугольными и другими. Листовая пластинка бывает удлиненной. Свободный конец её может быть острым, тупым, заострённым, остроконечным. Основание её сужено и оттянуто к стеблю, может быть округлым, сердцевидным.

Прикрепление листьев к стеблю

Листья прикрепляются к побегу длинными, короткими черешками или бывают сидячими.

У некоторых растений основание сидячего листа на большом протяжении срастается с побегом (низбегающий лист) или побег пронизывает листовую пластинку насквозь (пронзённый лист).

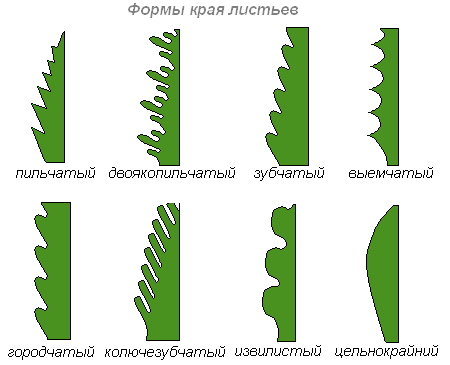

Форма края листовой пластинки

Листовые пластинки различают по степени рассечённости: неглубокие надрезы — зубчатые или пальчатые края листа, глубокие вырезы — лопастные, раздельные и рассечённые края.

Если края листовой пластинки не имеют никаких выемок, лист называется цельнокрайним . Если выемки по краю листа неглубокие, лист называется цельным .

Лопастной лист — лист, пластинка которого расчленена на лопасти до 1/3 ширины полулиста.

Раздельный лист — лист с пластинкой, расчленённой до ½ ширину полулиста.

Рассечённый лист — лист, пластинка которого расчленена до главной жилки или до основания листа.

Край листовой пластинки — пильчатый (острые углы).

Край листовой пластинки — городчатый (округлые выступы).

Край листовой пластинки — выемчатый (округлые выемки).

Жилкование

На каждом листе легко заметить многочисленные жилки, особенно отчётливые и рельефные на нижней стороне листа.

Жилки — это проводящие пучки, соединяющие лист со стеблем. Функции их — проводящая (снабжение листьев водой и минеральными солями и выведение из них продуктов ассимиляции) и механическая (жилки являются опорой для листовой паренхимы и защищают листья от разрывов). Среди разнообразия жилкования различают листовую пластинку с одной главной жилкой, от которой расходятся боковые ответвления по перистому или пальчатоперистому типу; с несколькими главными жилками, различающимися толщиной и направлением распределения по пластинке (дугонервный, параллельный типы). Между описанными типами жилкования существует много промежуточных или иных форм.

Исходная часть всех жилок листовой пластинки находится в черешке листа, откуда выходит у многих растений основная, главная жилка, разветвляясь потом в толще пластинки. По мере удаления от главной, боковые жилки всё утончаются. Самые тонкие большей частью находятся на периферии, а также вдали от периферии — посредине участков, окружённых мелкими жилками.

Существует несколько типов жилкования. У однодольных растений жилкование бывает дугонервным, при котором от стебля или влагалища вступает в пластинку ряд жилок, дугообразно направленных к вершине пластинки. У большинства злаков имеет место параллельнонервное жилкование. Дугонервное жилкование существует также у некоторых двудольных растений, например, подорожника. Однако и у них имеется связь между жилками.

У двудольных растений жилки образуют сильно разветвлённую сеть и соответственно этому различают жилкование сетчатонервоное, что говорит о лучшем обеспечении проводящими пучками.

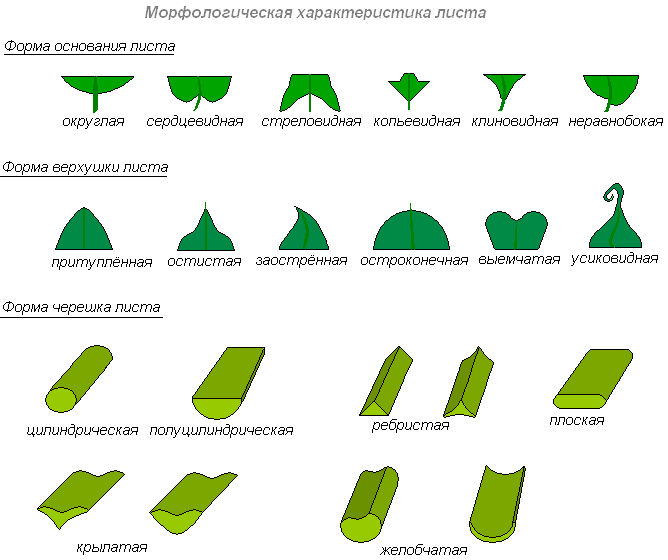

Форма основания, верхушки, черешка листа

По форме верхушки пластинки листья бывают тупые, острые, заострённые и остроконечные.

По форме основания пластинки различают листья клиновидные, сердцевидные, копьевидные, стреловидные и др.

Внутреннее строение листа

Строение кожицы листа

Верхняя кожица (эпидерма) — покровная ткань на обращённой стороне листа, часто покрытая волосками, кутикулой, воском. Снаружи лист имеет кожицу (покровную ткань), которая защищает его от неблагоприятных воздействий внешней среды: от высыхания, от механических повреждений, от проникновения к внутренним тканям болезнетворных микроорганизмов. Клетки кожицы живые, по размерам и форме они разные. Одни из них более крупные, бесцветные, прозрачные и плотно прилегают друг к другу, что повышает защитные качества покровной ткани. Прозрачность клеток позволяет проникать солнечному свету внутрь листа.

Другие клетки более мелкие, в них имеются хлоропласты, придающие им зелёный цвет. Эти клетки располагаются парами и обладают способностью изменять свою форму. При этом клетки или отдаляются друг от друга, и между ними появляется щель, или приближаются друг к другу и щель исчезает. Эти клетки назвали замыкающими, а возникающую между ними щель — устьичной. Устьице открывается, когда замыкающие клетки насыщены водой. При оттоке воды из замыкающих клеток устьице закрывается.

Строение устьица

Через устьичные щели воздух поступает к внутренним клеткам листа; через них же газообразные вещества, в том числе и пары воды, выходят из листа наружу. При недостаточном обеспечение растения водой (что может случиться в сухую и жаркую погоду), устьица закрываются. Этим растения защищают себя от иссушения, так как водяные пары при закрытых устьичных щелях не выходят наружу и сохраняются в межклетниках листа. Таким образом, растения сохраняют воду в засушливый период.

Основная ткань листа

Столбчатая ткань — основная ткань, клетки которой имеют цилиндрическую форму, плотно прилегают друг к другу и расположены с верхней стороны листа (обращённой к свету). Служит для фотосинтеза. Каждая клетка этой ткани имеет тонкую оболочку, цитоплазму, ядро, хлоропласты, вакуоль. Наличие хлоропластов придаёт зелёный цвет ткани и всему листу. Клетки, которые прилегают к верхней кожице листа, вытянуты и расположены вертикально, называют — столбчатой тканью.

Губчатая ткань — основная ткань, клетки которой имеют округлую форму, расположены рыхло и между ними образуются крупные межклетники, также заполненные воздухом. В межклетниках основной ткани накапливаются пары воды, поступающие сюда из клеток. Служит для фотосинтеза, газообмена и транспирации (испарения).

Количество слоёв клеток столбчатой и губчатой тканей зависит от освещения. В листьях выросших на свету, столбчатая ткань развита сильнее, чем у листьев, выросших в условиях затемнения.

Проводящая ткань — основная ткань листа, пронизанная жилками. Жилки — это проводящие пучки, так как они образованы проводящими тканями — лубом и древесиной. По лубу осуществляется передача растворов сахара из листьев ко всем органам растения. Движение сахара идёт по ситовидным трубкам луба, которые образованы живыми клетками. Эти клетки вытянуты в длину, и в том месте, где они соприкасаются друг с другом короткими сторонами в оболочках, имеются небольшие отверстия. Через отверстия в оболочках раствор сахара переходит из одной клетки в другую. Ситовидные трубки приспособлены к передаче органического вещества на большое расстояние. Плотно по всей длине к боковой стенке ситовидной трубки прилегают живые клетки меньших размеров. Они сопутствуют клеткам трубки, и их называют клетками спутницами.

Строение жилок листа

Кроме луба в состав проводящего пучка входит и древесина. По сосудам листа, так же как и в корне, движется вода с растворёнными в ней минеральными веществами. Воду и минеральные вещества растение поглощает из почвы корнями. Затем из корней по сосудам древесины эти вещества поступают в надземные органы, в том числе и к клеткам листа.

В состав многочисленных жилок входят волокна. Это длинные клетки с заострёнными концами и утолщёнными одревесневшими оболочками. Крупные жилки листа нередко окружены механической тканью, которая целиком состоит из толстостенных клеток — волокон.

Таким образом, по жилкам идёт передача раствора сахара (органического вещества) из листа к другим органам растений, а от корня — воды и минеральных веществ к листьям. Из листа растворы движутся по ситовидным трубкам, а к листу — по сосудам древесины.

Нижняя кожица покровная ткань с нижней стороны листа, обычно несёт устьица.

Жизнедеятельность листа

Зелёные листья — органы воздушного питания. Зелёный лист выполняет важную функцию в жизни растений — здесь образуются органические вещества. Строение листа хорошо соответствует этой функции: он имеет плоскую листовую пластинку, а в мякоти листа содержится огромное количество хлоропластов с зелёным хлорофиллом.

Вещества необходимые для образования крахмала в хлоропластах

Цель: выясним, какие вещества необходимы для образования крахмала?

Что делаем: поместим два небольших комнатных растения в тёмное место. Через два три дня первое растение поставим на кусок стекла, а рядом поместим стакан с раствором едкой щёлочи (она поглотит из воздуха весь углекислый газ), и всё это накроем стеклянным колпаком. Для того чтобы воздух не поступал к растению из окружающей среды, смажем края колпака вазелином.

Второе растение также поставим под колпак, но только рядом с растением поместим стакан с содой (или кусочком мрамора), смоченными раствором соляной кислоты. В результате взаимодействия соды (или мрамора) с кислотой выделяется углекислый газ. В воздухе под колпаком второго растения образуется много углекислого газа.

Оба растения поместим в одинаковые условия (на свет).

На следующий день возьмём по листу с каждого растения и обработаем вначале горячим спиртом, промываем и действуем раствором йода.

Что наблюдаем: в первом случае окраска листа не изменилась. Темно-синим стал лист того растения, которое находилось под колпаком, где был углекислый газ.

Вывод: это доказывает, что углекислый газ необходим растению для образования органического вещества (крахмал). Этот газ входит в состав атмосферного воздуха. Воздух поступает в лист через устьичные щели и заполняет пространства между клетками. Из межклетников углекислый газ проникает во все клетки.

Образование в листьях органических веществ

Цель: выяснить, в каких клетках зеленого листа образуются органические вещества (крахмал, сахар).

Что делаем: комнатное растение герань окаймлённая поместим на трое суток в тёмный шкаф (чтобы произошёл отток питательных веществ из листьев). Через трое суток вынем растение из шкафа. Прикрепим на один из листьев конверт из чёрной бумаги с вырезанным словом «свет» и поставим растение на свет или под электрическую лампочку. Через 8-10 часов срежем лист. Снимем бумагу. Опустим лист в кипящую воду, а затем на несколько минут в горячий спирт (в нём хлорофилл хорошо растворяется). Когда спирт окрасится в зелёный цвет, а лист обесцветится, промоем его водой и поместим в слабый раствор йода.

Что наблюдаем: на обесцвеченном листе появятся синие буквы (крахмал синеет от йода). Буквы появляются на той части листа, на которую падал свет. Значит, в освещённой части листа образовался крахмал. Необходимо обратить внимание на то, что белая полоска по краю листа не окрасилась. Это объясняет то, что в пластидах клеток белой полоски листа герани окаймлённой нет хлорофилла. Поэтому крахмал не обнаруживается.

Вывод: таким образом, органические вещества (крахмал, сахар) образуются только в клетках с хлоропластами, и для их образования необходим свет.

Специальные исследования учёных показали, что на свету в хлоропластах образуется сахар. Затем в результате превращений из сахара в хлоропластах образуется крахмал. Крахмал — это органическое вещество, которое в воде не растворяется.

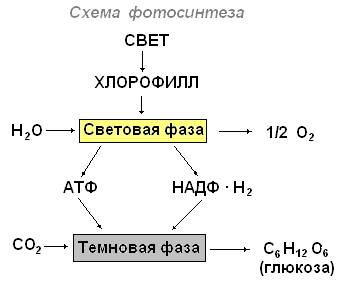

Выделяют световую и темновую фазы фотосинтеза.

Во время световой фазы фотосинтеза происходит поглощение света пигментами, образование возбуждённых (активных) молекул, обладающих избытком энергии, идут фотохимические реакции, в которых принимают участие возбуждённые молекулы пигментов. Световые реакции протекают на мембранах хлоропласта, где находится хлорофилл. Хлорофилл является высокоактивным веществом, осуществляющим поглощение света, первичное запасание энергии и дальнейшее преобразование её в химическую энергию. В фотосинтезе принимают участие и жёлтые пигменты каротиноиды.

Процесс фотосинтеза можно представить в виде суммарного уравнения:

6СО 2 + 6Н 2 О = С 6 Н 12 О 6 + 6О 2

Таким образом, суть световых реакций заключается в том, что световая энергия превращается в химическую.

Темновые реакции фотосинтеза идут в матриксе (строме) хлоропласта при участии ферментов и продуктов световых реакций и приводят к синтезу органических веществ из углекислоты и воды. Для темновых реакций не нужно непосредственное участие света.

Итогом темновых реакций является образование органических соединений.

Процесс фотосинтеза осуществляется в хлоропластах, в два этапа. В гранах (тилакоидах) протекают реакции, вызываемые светом, — световые, а в строме — реакции, не связанные со светом, — темновые, или реакции фиксации углерода.

Световые реакции

1. Свет, попадая на молекулы хлорофилла, которые находятся в мембранах тилакоидов гран, приводит их в возбуждённое состояние. В результате этого электроны ē сходят со своих орбит и переносятся с помощью переносчиков за пределы мембраны тилакоида, где и накапливаются, создавая отрицательно заряженное электрическое поле.

2. Место вышедших электронов в молекулах хлорофилла занимают электроны воды ē, так как вода под действием света подвергается фоторазложению (фотолизу):

Н 2 О↔ОН‾+Н + ; ОН‾−ē→ОН.

Гидроксилы ОН‾, став радикалами ОН, объединяются: 4ОН→2Н 2 О+О 2 , образуя воду и свободный кислород, который выделяется в атмосферу.

3. Протоны Н + не проникают через мембрану тилакоида и накапливаются внутри, используя положительно заряженное электрическое поле, что приводит к увеличению разности потенциалов по обе стороны мембраны.

4. При достижении критической разности потенциалов (200 мВ) протоны Н + устремляются по протонному каналу в ферменте АТФ-синтетаза, встроенному в мембрану тилакоида, наружу. На выходе из протонного канала создаётся высокий уровень энергии, которая идёт на синтез АТФ (АДФ+Ф→АТФ) . Образовавшиеся молекулы АТФ переходят в строму, где участвуют в реакциях фиксации углерода.

5. Протоны Н + , вышедшие на поверхность мембраны тилакоида, соединяются с электронами ē, образуя атомарный водород Н, который идёт на восстановление переносчиков НАДФ + : 2ē+2Н + =НАДФ + →НАДФ∙Н 2 (переносчик с присоединённым водородом; восстановленный переносчик).

Такими образом, активированный световой энергией электрон хлорофилла используется для присоединения водорода к переносчику. НАДФ∙Н2 переходит в строму хлоропласта, где участвует в реакциях фиксации углерода.

Реакции фиксации углерода (темновые реакции)

Осуществляется в строме хлоропласта, куда поступают АТФ, НАДФ∙Н 2 от тилакоидов гран и СО 2 из воздуха. Кроме того, там постоянно находятся пятиуглеродные соединения — пентозы С 5 , которые образуются в цикле Кальвина (цикл фиксации СО 2), Упрощённо этот цикл можно представить следующим образом:

1. К пентозе С 5 присоединяется СО 2 , в результате чего появляется нестойкое шестиугольное соединение С 6 , которое расщепляется на две трёхуглеродные группы 2С 3 — триозы.

2. Каждая из триоз 2С 3 принимает по одной фосфатной группе от двух АТФ, что обогащает молекулы энергией.

3. Каждая из триоз 2С 3 присоединяет по одному атому водорода от двух НАДФ∙Н2.

4. После чего одни триозы объединяются, образуя углеводы 2С 3 → С 6 → С 6 Н 12 О 6 (глюкоза).

5. Другие триозы объединяются, образуя пентозы 5С 3 →3С 5 , и вновь включаются в цикл фиксации СО 2 .

Суммарная реакция фотосинтеза:

6СО 2 +6Н 2 О хлорофилл энергия света →С 6 Н 12 О 6 +6О 2

Кроме углекислого газа в образовании крахмала принимает участие вода. Её растение получает из почвы. Корни поглощают воду, которая по сосудам проводящих пучков поднимается в стебель и далее в листья. А уже в клетках зелёного листа, в хлоропластах, из углекислого газа и воды при наличии света образуется органическое вещество.

Что происходит с органическими веществами, образованными в хлоропластах?

Образовавшийся в хлоропластах крахмал под воздействием особых веществ превращается в растворимый сахар, который поступает к тканям всех органов растения. В клетках некоторых тканей сахар может вновь превратиться в крахмал. Запасной крахмал накапливается в бесцветных пластидах.

Из сахаров, образовавшихся при фотосинтезе, а также минеральных солей, поглощённых корнями из почвы, растение создаёт вещества, которые ему необходимы: белки, жиры и многие другие белки, жиры и многие другие.

Часть органических веществ, синтезированных в листьях, расходуется на рост и питание растения. Другая часть откладывается в запас. У однолетних растений запасные вещества откладываются в семенах, плодах. У двулетних на первом году жизни они накапливаются в вегетативных органах. У многолетних трав вещества запасаются в подземных органах, а у деревьев и кустарников — в сердцевине, основной ткани коры и древесины. Кроме того, у них на определённом году жизни органические вещества начинают запасаться также в плодах и семенах.

Типы питания растения (минеральное, воздушное)

В живых клетках растения постоянно происходит обмен веществ и энергии. Одни вещества поглощаются и используются растением, другие выделяются в окружающую среду. Из простых веществ образуются сложные. Сложные органические вещества расщепляются на простые. Растения накапливает энергию, а в процессе фотосинтеза и освобождает её при дыхании, используя эту энергию для осуществления различных процессов жизнедеятельности.

Газообмен

Листья благодаря работе устьиц осуществляют и такую важную функцию, как газообмен между растением и атмосферой. Через устьица лист с атмосферным воздухом поступают углекислый газ и кислород. Кислород используется при дыхании, углекислый газ необходим растению для образования органических веществ. Через устьица в воздух выделяется кислород, который образовался в процессе фотосинтеза. Удаляется и углекислый газ, появившийся у растения в процессе дыхания. Фотосинтез осуществляется только на свету, а дыхание на свету и в темноте, т.е. постоянно. Дыхание во всех живых клетках органов растения происходит непрерывно. Как и животные, растения погибают с прекращением дыхания.

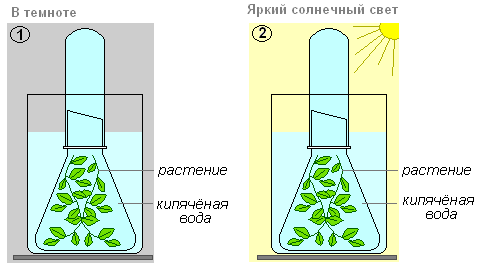

В природе происходит обмен веществ между живым организмом и окружающей средой. Поглощение растением одних веществ из внешней среды сопровождается выделением других. Элодея, будучи водным растением, использует для питания углекислый газ, растворённый в воде.

Цель: выясним, какое же вещество выделяет элодея во внешнюю среду при фотосинтезе?

Что делаем: стебли веточек подрежем под водой (вода кипяченная) у основания и прикроем стеклянной воронкой. Пробирку, до краёв заполненную водой помещаем на трубку воронки. Это сделать в двух вариантах. Одну ёмкость поставить в тёмное место, а другую — выставить на яркий солнечный или искусственный свет.

В третью и четвёртую ёмкости добавить углекислый газ (добавить небольшое количество питьевой соды или можно подышать в трубочку) и так же один поставить в темноту другой на солнечный свет.

Что наблюдаем: через некоторое время в четвёртом варианте (сосуд, стоящий на ярком солнечном свете) начинают выделяться пузырьки. Этот газ вытесняет из пробирки воду, её уровень в пробирке вытесняется.

Что делаем: когда вода будет вытеснена газом полностью, необходимо осторожно снять пробирку с воронки. Плотно закрыть отверстие большим пальцем левой руки, а правой быстро внести в пробирку тлеющую лучинку.

Что наблюдаем: лучинка загорается ярким пламенем. Посмотрев на растения, которые поместили в темноту, увидим, что пузырьки газа из элодеи не выделяются, и пробирка осталась заполненная водой. То же самое с пробирками в первом и втором варианте.

Вывод: отсюда следует, что газ, который выделила элодея — кислород. Таким образом, растение выделяет кислород только тогда, когда есть все условия для фотосинтеза — вода, углекислый газ, свет.

Испарение воды листьями (транспирация)

Процесс испарения воды листьями у растений регулируется открыванием и закрыванием устьиц. Закрывая устьица, растение защищает себя от потери воды. Открывание и закрывание устьиц находится под влиянием факторов внешней и внутренней среды, в первую очередь температуры и интенсивности солнечного света.

Листья растений содержат много воды. Она поступает по проводящей системе от корней. Внутри листа вода продвигается по стенкам клеток и по межклетникам к устьицам, через которые уходит в виде пара (испаряется). Этот процесс легко проверить, если выполнить несложное приспособление, как показано на рисунке.

Испарение воды растением называется транспирацией. Воду испаряет поверхность листа растения, особенно интенсивно — поверхность листа. Различают транспирацию кутикулярную (испарение всей поверхностью растения) и устьичную (испарение через устьица). Биологическое значение транспирации состоит в том, что она является средством передвижения воды и различных веществ по растению (присасывающее действие), способствует поступлению углекислого газа внутрь листа, углеродному питанию растений, защищает листья от перегрева.

Интенсивность испарения воды листьями зависит от:

- биологических особенностей растений;

- условий роста (растения засушливых местностей испаряют мало воды, влажных — значительно больше; теневые растения испаряют воды меньше, чем световые; много воды растения испаряют в зной, значительно меньше — в облачную погоду);

- освещения (рассеянный свет уменьшает транспирацию на 30-40%);

- содержания воды в клетках листа;

- осмотического давления клеточного сока;

- температуры почвы, воздуха и тела растения;

- влажности воздуха и скорости ветра.

Наибольшее количество воды испаряется у некоторых видов древесных пород через листовые рубцы (рубец, оставляемый опавшими листьями на стебле), которые оказываются наиболее уязвимыми местами на дереве.

Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза

Весь процесс дыхания протекает в клетках растительного организма. Он состоит из двух этапов, в ходе которых органические вещества расщепляются на углекислый газ и воду. На первом этапе при участии специальных белков (ферментов) происходит распад молекул глюкозы на более простые органические соединения и выделяется немного энергии. Этот этап дыхательного процесса происходит в цитоплазме клеток.

На втором этапе простые органические вещества, образовавшиеся на первом этапе, под действием кислорода распадаются на углекислый газ и воду. При этом высвобождается много энергии. Второй этап дыхательного процесса протекает только с участием кислорода и в специальных тельцах клетки.

Поглощённые вещества в процессе преобразований в клетках и тканях становятся веществами, из которых растение строит своё тело. Все преобразования веществ, происходящее в организме, всегда сопровождаются потреблением энергии. Зелёное растение, как автотрофный организм, поглощая световую энергию Солнца, накапливает её в органических соединениях. В процессе дыхания при расщеплении органических веществ эта энергия высвобождается и используется растением для процессов жизнедеятельности, которые происходят в клетках.

Оба процесса — фотосинтез и дыхание — идут путём последовательных многочисленных химических реакций, в которых одни вещества преобразуются в другие.

Так, в процессе фотосинтеза из углекислого газа и воды, полученных растением из окружающей среды, образуются сахара, которые затем превращаются в крахмал, клетчатку или белки, жиры и витамины — вещества, необходимые растению для питания и запасания энергии. В процессе дыхания, наоборот, происходит расщепление созданных в процессе фотосинтеза органических веществ на неорганические соединения — углекислый газ и воду. При этом растение получает высвобождающуюся энергию. Эти превращения веществ в организме называют обменом веществ. Обмен веществ — один из важнейших признаков жизни: с прекращением обмена веществ прекращается жизнь растения.

Влияние факторов среды на строение листа

Листья растений влажных мест, как правило, крупные с большим количеством устьиц. С поверхности этих листьев испаряется много влаги.

Листья растений засушливых мест невелики по размеру и имеют приспособления, уменьшающие испарение. Это густое опушение, восковой налёт, относительно небольшое число устьиц и др. У некоторых растений листья мягкие и сочные. В них запасается вода.

Листья теневыносливых растений имеют всего два-три слоя округлых, неплотно прилегающих друг к другу клеток. Крупные хлоропласты расположены в них так, что не затеняют друг друга. Теневые листья, как правило, более тонкие и имеют более тёмную зелёную окраску, так как содержат больше хлорофилла.

У растений открытых мест мякоть листа насчитывает несколько слоев, плотно прилегающих друг к другу столбчатых клеток. В них содержится меньше хлорофилла, поэтому световые листья имеют более светлую окраску. Те и другие листья иногда можно встретить и в кроне одного и того же дерева.

Защита от обезвоживания

Наружная стенка каждой клетки кожицы листа не только утолщена, но и защищена кутикулой, которая плохо пропускает воду. Защитные свойства кожицы значительно повышаются при образовании волосков, которые отражают солнечные лучи. Благодаря этому нагревание листа понижается. Всё это ограничивает возможность испарения воды с поверхности листа. При недостатке воды закрывается устьичная щель и пар не выходит наружу, накапливаясь в межклетниках, что приводит к прекращению испарения с поверхности листа. Растения жарких и сухих мест обитания имеют небольшую пластинку. Чем меньше поверхность листа, тем меньше опасность излишней потери воды.

Видоизменения листьев

В процессе приспособления к условиям окружающей среды листья у некоторых растений видоизменились потому, что стали играть роль не свойственную типичным листьям. У барбариса часть листьев видоизменились в колючки.

Старение листьев и листопад

Листопаду предшествует старение листьев. Это значит, что во всех клетках снижается интенсивность жизненных процессов — фотосинтеза, дыхания. Уменьшается содержание уже имеющихся в клетках важных для растения веществ и сокращается поступление новых, в том числе и воды. Распад веществ преобладает над их образованием. В клетках накапливаются ненужные, и даже вредные продукты, их называют конечными продуктами обмена веществ. Эти вещества удаляются из растения при сбрасывании листьев. Наиболее же ценные соединения по проводящим тканям оттекают из листьев в другие органы растения, где откладываются в клетках запасающих тканей или сразу используется организмом для питания.

У большинства деревьев и кустарников в период старения листья меняют окраску и становятся жёлтыми или багряными. Это происходит потому, что хлорофилл разрушается. Но помимо него в пластидах (хлоропластах) имеются вещества желтого и оранжевого цвета. Летом они были, как бы замаскированы хлорофиллом и пластиды имели зелёный цвет. Кроме того, в вакуолях накапливаются другие красящие вещества жёлтого или красно-малинового цвета. Вместе с пигментами пластид они определяют окраску осенних листьев. У некоторых растений листья сохраняют зелёный цвет до отмирания.

Ещё до того как с побега упадёт лист, в его основании на границе со стеблем формируется слой пробки. Наружу от него образуется отделительный слой. Со временем клетки этого слоя оделяются друг от друга, так как ослизняется и разрушается межклеточное вещество, которое их соединяло, а иногда и оболочки клеток. Лист отделяется от стебля. Однако некоторое время он ещё сохраняется на побеге благодаря проводящим пучкам между листом и стеблем. Но наступает момент нарушения и этой связи. Рубец на месте отделившегося листа покрыт защитной тканью, пробкой.

Как только листья достигают предельных размеров, начинаются процессы старения, ведущие, в конце концов, к отмиранию листа — его пожелтение или покраснение, связанное с разрушением хлорофилла, накоплением каротиноидов и антоцианов. По мере старения листа снижается также интенсивность фотосинтеза и дыхания, деградируют хлоропласты, накапливаются некоторые соли (кристаллы оксалаты кальция), из листа оттекают пластические вещества (углеводы, аминокислоты).

В процессе старения листа близ его основания у двудольных древесных растений формируется так называемый отделительный слой, который состоит из легко расслаивающейся паренхимы. По этому слою лист и отделяется от стебля, причём на поверхности будущего листового рубца заранее образуется защитный слой пробковой ткани.

На листовом рубце заметны в виде точек поперечные сечения листового следа. Скульптура листового рубца различна и является характерным признаком для систематики лепидофитов.

У однодольных и травянистых двудольных отделительный слой, как правило, не образуется, лист отмирает и разрушается постепенно, оставаясь на стебле.

У листопадных растений опадение листьев на зиму имеет приспособительное значение: сбрасывая листья, растения резко уменьшают испаряющую поверхность, защищаются от возможных поломок под тяжестью снега. У вечнозелёных растений массовый листопад приурочен обычно к началу роста новых побегов из почек и поэтому происходит не осенью, а весной.

Осенний листопад в лесу имеет важное биологическое значение. Опавшие листья — хорошее органическое и минеральное удобрение. Ежегодно в на их лиственных лесах опавшие листья служат материалом для минерализации, производимой почвенными бактериями и грибами. Кроме того, опавшая листва стратифицирует семена, опавшие до листопада, предохраняет корни от вымерзания, препятствует развитию мохового покрова и т.д. некоторые виды деревьев сбрасывают не только листву, но и годовалые побеги.

5 СЕКРЕТОВ УСПЕШНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ПЕЛАРГОНИИ (ГЕРАНИ) ПРИМЕНЕНИЕ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ В народе это растение известно как «герань». Но это не правильно, потому что герань совсем другое растение. Герань – это морозостойкий многолетник, который растёт в садах, и совершенно спокойно зимует в грунте. То, что растёт на наших подоконниках, и что мы называем геранью, на самом деле пеларгония - теплолюбивое растение, которое может расти в саду, но только в тёплое время года. Перед первыми серьёзными заморозками (а лучше раньше) её выкапывают и пересаживают в горшки, которые размещают на хорошо освещённых подоконниках до мая и ухаживают за ней как за комнатным растением. А затем её можно пересадить обратно в сад (при этом можно даже разделить корневища растения и тем самым поспособствовать размножению пеларгонии). Не обязательно пересаживать пеларгонию в сад. Она может круглый год расти исключительно в горшках, что в основном у всех и практикуется.

Вредители и болезни. У пеларгонии в целом мало вредителей и болезней. Из болезней может развиться корневая гниль и гниль корневой шейки (в случае избыточного переувлажнения почвы). Это для пеларгонии, к сожалению, смертельно. Серая плесень на листьях (серая гниль) не столь смертельна и с этим можно бороться – прекратить полив, удалить листья с плесенью, опрыскать противогрибковым препаратом для комнатных растений согласно инструкции, поставить на солнышко. Основными же вредителями пеларгонии являются белокрылка и тля, с которыми очень легко бороться. Достаточно в садовом магазине купить соответствующий инсектицидный препарат для комнатных растений (если пеларгония растёт в комнате) или садовых растений (если в саду) и опрыскать листья согласно инструкции. Из личного опыта скажу, что явных заболеваний на своей пеларгонии не наблюдала. Что касается вредителей, то при комнатном выращивании пеларгонии однажды (лет 10 тому назад) появилась белокрылка. Это очень мелкое насекомое, которое похоже на белую бабочку. Поселяется на нижней стороне листа, и там очень быстро размножается, высасывая сок из листьев растения. Сильно поражённый лист желтеет и опадает. Поэтому надо просто осматривать листья со всех сторон и в случае наличия этих насекомых купить в садовом магазине соответствующий инсектицидный препарат и опрыскать согласно инструкции. Возможно, процедуру придётся повторить, если белокрылка сильно расплодилась.

Если вдруг у вашей пеларгонии: * Отсутствует цветение, но само растение выглядит бодро. Скорей всего это из-за слишком тёплого воздуха в помещении. Пеларгония хоть и засухоустойчива, но при слишком тёплом воздухе в комнате цвести не будет. * Лист желтеет и опадает, также края листьев сохнут. Значит недостаточный полив. Но на всякий случай осматриваем нижнюю сторону листа. Вдруг причина в белокрылке. * Края листьев покраснели. Слишком низкая температура воздуха. Возможно, горшок стоит близко к морозному окну. * Стебли голые и листья опадают (порой даже не пожелтев). Причина - слишком мало света. Не забываем, что пеларгония светолюбива. Кстати, этот же эффект может вызвать и белокрылка, поэтому не забываем осмотреть нижнюю часть листа. * Листья вялые и загнивают, после чего опадают. Значит чрезмерный полив. Уменьшаем полив, ставим горшок на солнышко. * Водянистые подушечки на листьях. Причина кроется вновь в чрезмерном поливе. * На листьях серая плесень. Это серая гниль. Причина также в чрезмерном поливе. Что делать? Листья с плесенью удалить, опрыскать препаратом против грибковых заболеваний (покупаем в садовом магазине и применяем согласно инструкции), полив уменьшить, поставить на солнышко. * Основание стебля потемнело. Плохой знак. Растение погибнет, вылечить его нельзя. Так что придётся с ним расстаться. Причина – чрезмерное переувлажнение. А возможно была и заражённая почва.

Размножение пеларгонии Пеларгония (герань) хорошо размножается делением куста. Можно размножать весной черенками. Я пробовала размножать черенками и осенью. Тоже получилось. Черенок просто ставила в стакан с водой, и как появлялись и подрастали корешки, пересаживала его в горшок с землёй. Но черенкование не очень люблю. При таком способе размножения у меня многие растения погибают. Хотя считается, что пеларгония легко размножается черенкованием. Поэтому предпочитаю делить куст. При таком способе размножения выпадов у меня не было ещё ни разу. КОРОЛЕВСКАЯ ПЕЛАРГОНИЯ (СМ. ФОТО)

При выращивании пеларгонии в саду. Я пеларгонию в сад не пересаживаю. Просто выношу горшки во двор и устраиваю что-то вроде патио. Но если есть желание пересадить пеларгонию в землю, то делаю это когда минует угроза заморозков. В средней полосе России это не раньше второй половины мая. Накануне вечером горшки с пеларгонией должны быть хорошо пролиты водой, можно даже с некоторым излишком. Лучше посадить пеларгонию в сад на солнечное место, во влажную, хорошо дренированную почву. Лёгкую полутень растение переносит тоже хорошо. После посадки надо хорошо обжать руками землю вокруг растения, чтобы не было в земле пустот. Это правило надо соблюдать при посадке всех растений в землю. При выращивании летом в саду, надо иметь в виду, что если лето будет сырым, то пеларгония цвести будет мало, хотя зелёных листьев будет и много. ПЕЛАРГОНИЯ ГРАНДИФЛОРА (СМ. ФОТО)

ГЕРАНЬ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ Герань (пеларгония) также обладает очищающим, противомикробным и освежающим свойствами. Она используется при лечении болезней кожи, экземы, лишая, а также ран, инфекций языка, стоматитов и лицевой невралгии. Совершенно справедливо герань (пеларгония) считают цветком женского здоровья и долголетия. Это растение помогает и в решении деликатных женских проблем. Оно способствует балансу гормонов во время менопаузы, нормализует протекание менструального цикла и устраняет негативные явления климактерического периода. Людям, находящимся в состоянии стресса, рекомендуется держать дома герань (пеларгонию). Только не ставьте ее в спальне. Она действительно обладает свойствами антидепрессанта: эффективно снимает усталость и стресс, укрепляет нервную систему. Это растение насыщает воздух эфирными маслами, которые благотворно влияют на нервную систему, уравновешивая процессы возбуждения и торможения. Благодаря этому, запах герани помогает избавиться от дурных мыслей и ночных кошмаров. Лечиться запахом герани (пеларгонии) рекомендуют следующим образом. Цветок поставить на стол, сесть в 60 см от него и дышать через нос. Сначала сделать три глубоких вдоха, потом ровно и спокойно вдыхать запах в течение 10 минут. В зависимости от обстоятельств требуется от 15 до 30 таких процедур. Женщинам, как правило, требуется меньше сеансов, поскольку обоняние у них тоньше, чем у мужчин. Курящим и употребляющим алкогольные напитки потребуется больше времени. Чтобы усилить эффект от вдыхания запаха герани (пеларгонии), можно также одновременно принимать ее настой: 1 столовую ложку измельченных листьев настоять в двух стаканах кипяченой охлажденной воды в закрытой посуде в течение 8 часов. Пить настой небольшими глотками в течение дня. Запах пеларгонии не только поднимает настроение, повышает умственную активность, дарит оптимизм и бодрость. Считается, что это еще и сильный оберег. Тем, кто боится сглаза, советуют держать герань (пеларгонию) не только дома, но и на работе. Или постоянно носить с собой сушеные листья, лепестки. Герань используется в профилактике простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ. Чтобы в сезон эпидемий не подхватить инфекцию, фитотерапевты советуют натирать переносицу и крылья носа свежим листочком герани (пеларгонии). А для профилактики простуды перед выходом из дома или, наоборот, вернувшись домой, можно размять сорванный листочек герани и положить его в нос. Гераниевое масло будет очищать слизистую носа и защищать от возможной простуды. Очень полезно для общего укрепления организма приготовить такую смесь. Листья герани 1 (200г) и ягоды клюквы (500г) проверните через мясорубку, сложите все на сутки в двухлитровую банку. Затем в эту смесь добавьте 1кг меда и все хорошо перемешайте. Принимайте по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20 минут до еды. Незаменима герань (пеларгония) и при воспалении среднего уха, пазух носа, миндалин. Недаром в народе она давно получила название «доктор ухо-горло-нос». Это растение хорошо снимает боль и обладает сильным антисептическим, противовоспалительным действием. При простуде, ангине, тонзиллите, бронхите, ларингите и насморке полезно делать ингаляции герани: 1-2 капли гераниевого масла на 0,5 литра горячей воды. И для полосканий при ангинах и других заболеваниях горла используют отвар герани: 2-4 ч. ложки сухих измельченных листьев залить 2 стаканами кипятка, настоять 10 минут, процедить и полоскать 3-4 раза в день. Рецепты народной медицины. # От радикулита, остеохондроза рекомендуются компрессы со свежими листьями герани (пеларгонии). # Настой из листьев герани применяют при дизентерии, ревматизме, подагре, как хорошее кровоостанавливающее средство. Чайную ложку измельченных листьев настаивают ночь в стакане охлажденной кипяченой воды и пьют по нескольку глотков 3-4 раза в день. # При болях в сердце 2 чайные ложки листьев герани (пеларгонии) заливают двумя стаканами холодной кипяченой воды, настаивают 3 часа. Пьют настой несколько раз в течение дня. # Герань помогает и при тике (подергивании глазных мышц). Несколько листиков герани приложите на больное место, прикройте льняной тканью и завяжите на ночь теплым платком. Сделайте несколько процедур, и тик прекратится. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО РЕЦЕПТА НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ! Надеемся, что эта статья была для вас полезна. Удачи!

Герань, калачик, журавельник, пеларгония – наиболее популярное комнатное растение. Этот неприхотливый цветок станет настоящим украшением вашего подоконника или балкона, кроме того, он обладает многими целебными свойствами. По всему миру распространено около 400 разновидностей пеларгонии.

Виды домашней герани

Благодаря работе селекционеров, выведено большое количество разновидностей и гибридов герани, различающихся по форме и цвету соцветий и листьев. Познакомимся с наиболее распространенными видами.

- Герань зональная – наиболее часто встречающееся украшение подоконника. Насчитывает огромное число сортов. Растение хорошо переносит смену условий, отличается неприхотливостью и частым цветением. Цветки яркие, собраны в соцветия. Листва круглая, слегка волнистая, кромка листвы темно-красного или коричневого оттенка. Листья отличаются характерным запахом. Цветки бывают простые пятилепестковые, полумахровые (имеют 6–8 лепестков) и махровые (насчитывают 8 лепестков и более). Цветение может продолжаться круглогодично, если создать оптимальные условия для роста и развития пеларгонии. Чем меньше горшок, в котором растет калачик, тем обильнее цветение. Герань покоряет разнообразием оттенков и цвета лепестков – яркие, однотонные или многоцветные, с каймой или разноцветными пятнышками.

- Герань королевская – необычный и очень красивый вид с крупными цветками самой разнообразной расцветки. Диаметр цветков достигает до 15 сантиметров в диаметре. Гибридов данного вида очень много, это излюбленное растение многих цветоводов и селекционеров. Отличительной особенностью подвида считается наличие темного пятнышка или полоски на лепестке. Лепестки бывают как простые, так и махровые, имеющие волнистую или гофрированную форму. Пара верхних лепестков более бархатистые и немного крупнее остальных. Этот вид пеларгонии достигает в высоту до 50 сантиметров, листва махровая, напоминает листья клена. Период цветения королевской герани длится не более 4 месяцев, цветение наступает только у растений, достигших двухлетнего возраста. Этот вид является наиболее требовательным к уходу и условиям развития.

- Пеларгония душистая . Свое название данный подвид получил за самые разнообразные ароматы – роза, имбирь, клубника, лимон; стоит лишь слегка коснуться листика. Выведенные гибриды источают самые разнообразные запахи. Соцветия мелкие, преимущественно розового или фиолетового цвета. Гераниевое масло, получаемое из этого растения, имеет широкий спектр применения: в косметологии, медицине, кулинарии, быту.

- Пеларгония ампельная (щитовидная) . Имеет тонкие и хрупкие побеги, достигающие в длину 1 метра. Листва имеет форму звезды, темно-зеленая, с глянцевой поверхностью. Соцветия имеют вид кистей. Цветы простые или махровые, самой разнообразной окраски, достигают 5 сантиметров в диаметре. Цветение длится около 4 месяцев, преимущественно в летний период. Хорошо подходит для высадки в подвесные вазоны.

- Ангел. Растение характеризуется цветками, похожими по форме на анютины глазки, неприхотливое к условиям и уходу, имеет эффектную и кустистую форму, в высоту достигает 40–50 см (при систематической обрезке). Если ствол не обрезать, калачик примет ниспадающую форму. Цветы имеют самую разнообразную форму и расцветку. Период цветения обычно приходится на летние месяцы. Растение настолько обильно цветет, что за соцветиями порой не видно листьев.

- Уникум. Данный подвид выведен в процессе скрещивания блестящей и королевской герани. Листья имею рассеченную форму, темно-зеленого цвета, источают легкий аромат пряностей. Вообще, данное растение считается цветоводами высокодекоративным. Соцветия преимущественно красные, с белой серединкой, по форме напоминают пеларгонию королевскую. Очень редко попадаются цветки белого и розового цвета, еще реже – цветки с пятнышками и полосками.

- Пеларгония суккулентная. Подвид характеризуется разветвленными и изогнутыми стеблями, одревесневшими снизу, реже встречаются стебли с шипами. Растения данного вида могут приобретать самые необычные формы стебля. Часто герань суккулентная используется в самых разнообразных дизайнах интерьеров.

- Пеларгония лимонная (розовая). Цветет это растение очень редко, поэтому цветоводы его относят к нецветущим видам. Ярко-зеленые листья сложной рассеченной формы выглядят очень необычно, что и послужило причиной широкого распространения калачика среди любителей комнатных растений. При легком прикосновении к листве, цветок источает тонкий запах лимона. Герань достигает в высоту до полутора метров.

Как ухаживать за геранью

Полив . В весенне-летний период пеларгония потребляет много влаги, поэтому полив необходимо участить. Зимой поливать немного реже, чтобы не допустить застоя воды и излишней сырости. Опрыскивание листьев калачик не переносит.

Рыхление почвы является необходимым действием при правильном уходе за растением, поскольку обеспечивает хороший доступ кислорода к корневой системе и не допускает застой воды и гниение корней.

Удобрение необходимо проводить весной и летом, но не часто, дабы не навредить. Фосфорные удобрения способствуют цветению.

Прищипка производится в конце зимы или весной с целью формирования красивой формы пеларгонии и увеличения числа соцветий. Прищипывать побеги необходимо на 6–8 листе.

Освещение должно быть достаточно хорошим, но от прямых солнечных лучей растение лучше прятать, чтобы не допустить ожоги листьев. В зимние месяцы калачик с подоконника лучше вообще убрать и поставить в темное место.

Способы размножения

- Размножение черенками . Срезать небольшие черенки (3–5 листиков) с верхушки побега, срез рекомендуется делать наискосок. Затем в течение нескольких часов срезанные черенки оставить на воздухе, после чего присыпать место среза биологическим усилителем роста корней и высадить в грунт. При высадке черенки лучше располагать ближе к краю цветочного горшка. Наиболее подходящие месяцы для размножения черенками – февраль, март, июль и август. Укоренение происходит в течение месяца, в это время полив лучше осуществлять опрыскиванием. Укоренившиеся растения рассадить по одному в небольшие горшочки.

- Размножение черенками чаще используется селекционерами. Для посева используются горшки диаметром 5 см, а когда саженцы подрастают, их можно пересадить в больший горшок. Цветение саженцев из семян наступает примерно через год.

Для образования пышной формы пеларгонии, верхнюю почку нужно прищипнуть.

Должностная инструкция няни

Должностная инструкция няни Беременность двойней: признаки и развитие Многоплодная беременность 13 14 недель

Беременность двойней: признаки и развитие Многоплодная беременность 13 14 недель Когда ребёнок начинает держать голову Когда ребенок начинает держать головку лежа

Когда ребёнок начинает держать голову Когда ребенок начинает держать головку лежа